경주 월성

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

경주 월성은 신라 시대에 축조된 성으로, 유네스코 세계 문화 유산인 경주 역사 유적 지구의 일부이며 사적 제16호로 지정되어 있다. 파사 이사금 시기에 왕궁을 보호하기 위해 지어졌다는 기록이 있으나, 발굴 조사 결과 4세기에 궁궐이 지어졌을 가능성이 제기되었다. 월성은 금성에서 월성으로 왕궁이 이전된 후 신라 멸망까지 왕궁으로 사용되었으며, 동궁과 월지, 첨성대 등 주변 유적과 함께 신라의 중요한 유적으로 평가받는다. 현재는 발굴 조사와 복원 사업이 진행 중이다.

더 읽어볼만한 페이지

| 경주 월성 - [유적/문화재]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 명칭 | |

| 한국어 | 경주 월성 |

| 한자 | 慶 |

| 로마자 표기 | Gyeongju Wolseong |

| 다른 이름 | 신월성 반월성 재성 |

| 개요 | |

| 종류 | 유적 (왕성) |

| 위치 | 경상북도 경주시 인왕동 387-1 |

| 지정 정보 | |

| 지정 번호 | 사적 제16호 |

| 지정일 | 1963년 1월 21일 |

| 면적 | 201,116m2 (22,2000m2、193,845m2、181,818.2m2) |

| 유네스코 세계유산 등재 | 경주역사유적지구의 일부 |

| 등재 연도 | 2000년 |

| 등재 기준 | 문화유산: (2), (3) |

| 역사 | |

| 축조 시기 | 2세기 (4세기 중순-5세기 초) |

| 축조 목적 | 왕성 |

| 관리 | |

| 관리 주체 | 경주시 |

| 소유 주체 | 경주시 외 |

| 시각 자료 | |

| |

| 추가 정보 | |

| 웹사이트 | 국가문화유산포털 |

2. 역사

경주 월성은 신라의 왕궁으로, 《삼국사기》에는 파사 이사금 22년(101년)에 축성되어 왕이 이곳으로 거처를 옮겼다고 기록되어 있다. 그러나 2021년 발굴 조사 결과, 실제로는 4세기 중엽에 축성을 시작하여 5세기 초에 완공된 것으로 밝혀져 문헌 기록과 약 250년의 차이를 보인다.[71]

신라 초기에는 금성(金城)이 왕성으로 기능했으나, 이후 월성이 왕궁으로 자리 잡았다. 금성은 왕경(수도) 자체를 가리키는 용어로 사용되었고, 월성은 왕궁의 의미로만 사용되었다. 월성은 계림과 마찬가지로 '닭'을 훈차 표기한 데서 유래한 명칭으로 추정된다.[79]

월성의 소유자는 여러 차례 바뀌었는데, 처음에는 왜계 호공이 소유했다가 석탈해에게 넘어갔다. 이후 박씨인 파사 이사금이 월성을 축성하고, 김씨 마립간이 신라 왕조를 건설하면서 월성을 왕궁으로 삼았다. 이는 월성이 사로국 및 신라의 패권을 장악한 자의 상징이었음을 보여준다.[76]

문무왕 때에는 동궁과 월지, 첨성대 일대가 편입되어 성의 규모가 확장되었다.[76] 오늘날 월성은 유네스코 세계 유산인 경주 역사 유적 지구의 일부이며, 사적 제16호로 지정되어 있다.

월성 내부에는 북문, 남문, 귀정문, 현덕문, 무평문, 월상루, 망은루, 고루 등 많은 건물이 있었고, 조원전에서는 국정을 논의했다. 남천은 남쪽 성벽을 따라 흐르며 자연적인 방어벽 역할을 했다. 석빙고는 영조 때 나무 얼음 창고를 돌로 교체하고 월성 서쪽으로 옮긴 것으로, 건축 기술과 규모 면에서 중요한 유적으로 평가받는다.

2. 1. 금성과 월성

《삼국사기》에 따르면, 혁거세 거서간 21년(기원전 37년)에 왕도(궁궐[18])인 금성(金城)이 구축되었고, 혁거세왕 26년(기원전 32년) 봄 정월에는 금성 안에 궁전이 조영되었다.[19] 파사 이사금 22년(101년)에는 금성의 동남쪽에 월성 또는 재성이라고 불린 성이 축조되었다.[18]초기 왕궁은 "금성"으로 기록되었으나, 금성은 왕경(왕도)을 지칭하는 것으로 보아 위치가 명확하지 않다. 반면 "월성"은 왕궁(정궁[20])으로 확실시된다.[10]

월성이 축성될 장소는 원래 호공의 집터였다. 탈해 이사금이 토함산에서 이 땅을 발견하고 꾀를 써서 빼앗은 뒤[24][25][26] 왕위에 올라 그곳에 살았다고 한다.[27][28] 파사왕 22년(101년) 봄 2월, 성을 쌓아 월성이라 이름 짓고 가을 7월에 왕이 옮겨갔다.[13] 다만, 이 연대에는 이견이 있다.[29]

2021년 발굴 조사 결과, 월성은 4세기 중반에 착공되어 5세기 초에 완공된 것으로 확인되었다.[14] 이는 문헌 기록보다 약 250년 늦은 것이다.[71]

2. 2. 일제강점기의 조사

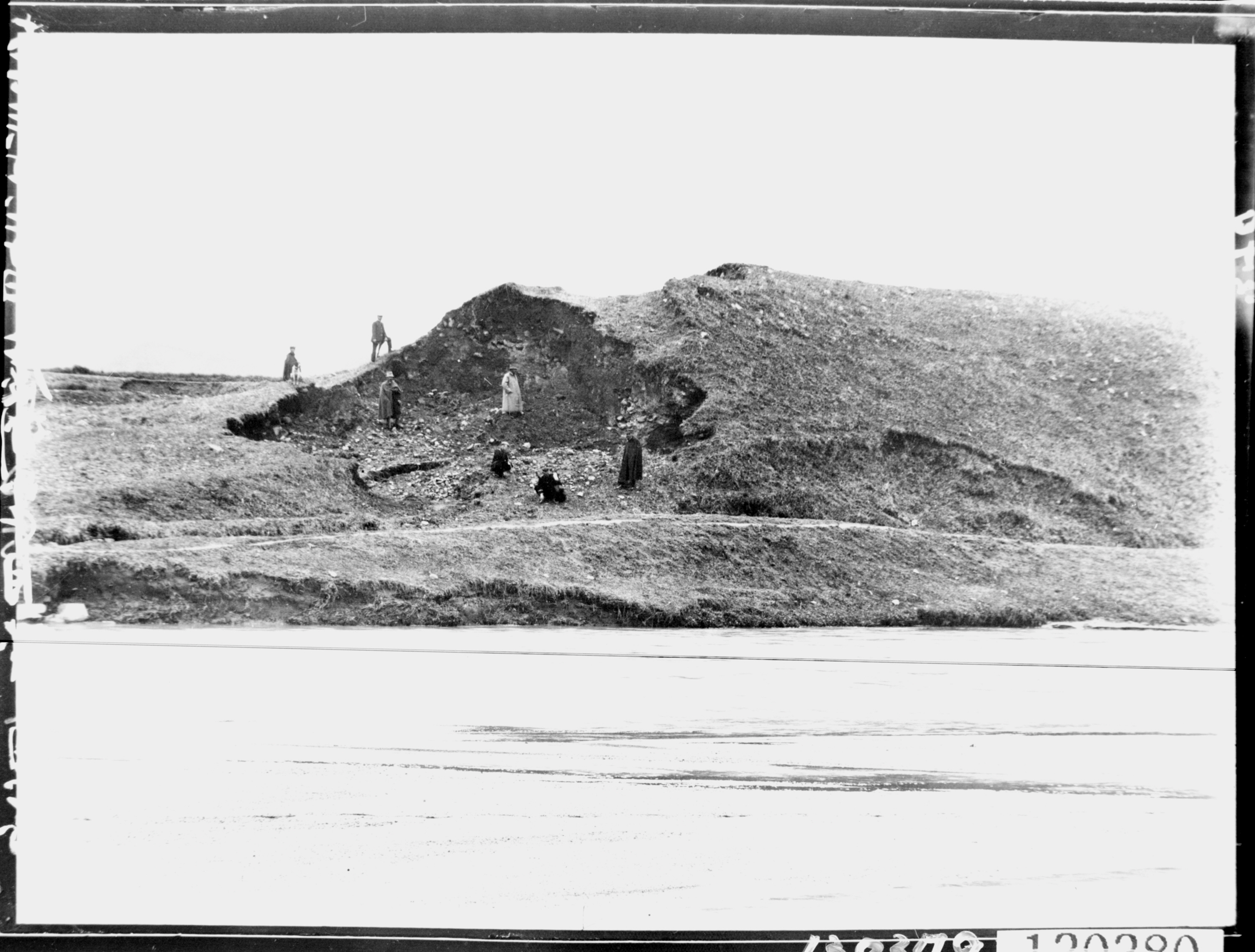

세키노 다다시는 1902년 일본 정부의 명령을 받고 월성에 대한 최초의 고고학적 조사를 시작했다.[90] 그는 월성의 위치와 형태를 확인하고, 성벽의 형태와 규모, 성 내부 지반이 바깥쪽보다 높다는 점, 석빙고의 형태와 비문 등을 기록했다. 또한 흙으로 쌓은 성벽 위에 낮은 담장인 여장(女墻)을 쌓았을 것이며, 내부에 왕궁, 부속 관아, 사면에 성문을 설치했을 것이라고 추측했다.[90] 이 조사는 1909년에 완료되었다.[91][92][93]

1914년 4월, 도리이 류조는 월성에 대한 추가 조사를 진행했다.[94] 이 조사는 월성에 대한 최초의 고고학적 발굴조사로 인식되지만, 월성의 실체 확인보다는 선사 시대 유적의 존재 여부를 밝히는 데 목적이 있었다. 따라서 월성 자체의 조사는 월정교 부근 남성벽을 잘라 선사시대 흔적을 찾는 정도로 마무리되었다.[90] 이 때 성벽 하부 5개 층에서 골촉, 골침, 탄화곡물, 토기편 등이 출토되었다.[90] 1917년에 약 한 달간 진행된 발굴조사 역시 월성 축조 이전인 선사시대에 초점을 맞춘 것으로 보인다.[90][95]

1922년에는 후지타 료사쿠(藤田亮策), 우메하라 스에지(梅原末治), 고이즈미 아키오(小泉顯夫)가 월성을 다시 조사했다.[96][97] 이들은 신라 유적을 조사하면서 도리이 류조가 발굴 조사한 지점을 중심으로 성벽 아래 유적을 조사했다. 1929년 후지시마 가이지로는 도쿄제국대학의 명령으로 약 2주 동안 경주 일대를 조사했다.[98] 이 조사는 건축사적 접근이었지만, 처음으로 월성을 역사적 유적으로 인식했다는 점에서 의미가 있다. 그는 《삼국유사》와 《삼국사기》에 나오는 월성 관련 기사를 검토하여 연혁과 건물 이름을 고찰하고, 그 내용을 《조선건축사론》(朝鮮建築史論)과 학술지 〈건축잡지〉(建築雜誌)에 게재했다.[90]

아리미쓰 교이치(有光敎一)는 조선총독부박물관에서 근무하면서 도리이 류조와 우메하라 스에지의 자료를 열람하고, 도리이 류조와 함께 월성 조사를 했던 사와 준이치(澤俊一)의 설명을 들으며 월성 정보를 수집했다.[99] 그는 월성 출토 토기를 도리이 류조가 구분한 성벽의 상층, 하층, 최하층의 세 집단으로 구분하고, 각 층에서 출토된 토기의 변화를 정리했다. 다만 도리이 류조의 한반도 토기 자체 발달설에는 이견을 보이며, 금속기와 함께 대륙에서 전래된 기술이라고 주장했다.[90]

2. 3. 해방 이후의 조사

해방 이후 월성과 그 주변 유적에 대한 발굴은 경주관광개발사업의 일환으로, 월성에 대한 학술 자료 확보 및 유적 정비의 기초 자료를 구축하기 위한 목적에서 실시되었다. 발굴조사는 문화공보부 문화재관리국 산하의 국립문화재연구소 경주고적발굴조사단(현 국립경주문화재연구소)에서 수행하였다. 조사 기간은 1979년 10월부터 1980년 5월까지 약 8개월이었다.[87][90] 1979~1980년 동문지 발굴조사 과정에서 월성 동쪽 성벽에 대한 조사를 진행하여, 성의 체성부體城部를 따라 자연석이 놓여있거나 무질서하게 산재된 상태로 확인되었다.[90] 또한 정면 1칸, 측면 2칸의 동문지 유구가 확인되었고, 성벽 토층과 석축해자도 발견되었다.[90]

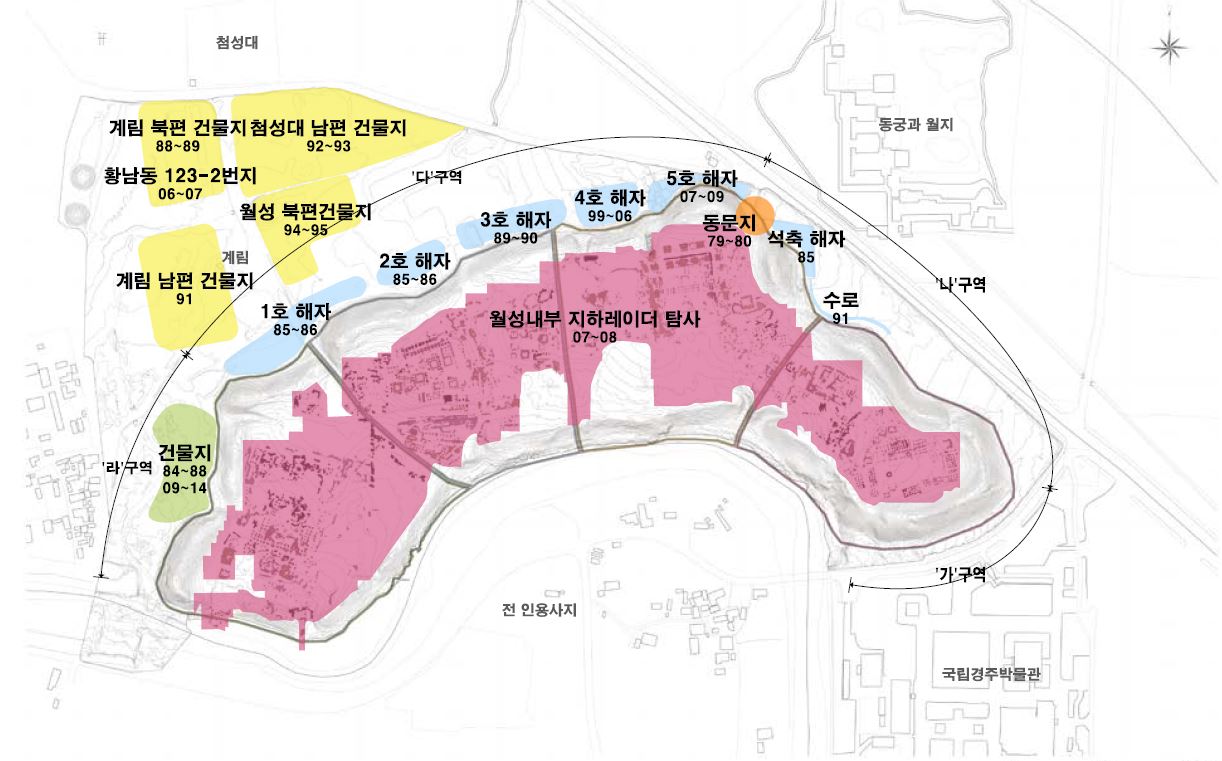

이후 국립경주문화재연구소는 1984년부터 월성 해자에 대한 연구를 진행했다. 1984년부터 1985년까지 시굴조사를 통해 15구의 인골, 목간, 토기, 기와 등을 출토하였다. 1985년부터 1989년까지 5년간 월성 외곽의 동-북-서편 일대를 대상으로 조사했는데, 편의상 동쪽에서 서쪽으로 '가', '나', '다', '라', '계림북편지구'로 구분하였고, 그중 '나', '다', '라' 구역에서 석축해자가 조사되었다. '나' 구역에서는 석축이 설치된 가장자리와 내부 일부만을 제토하는 수준에서 조사가 이루어졌다. '다' 구역에는 1·2호 해자와 외측에 주축이 해자와 같은 방향인 건물지 수 동이 확인되었다. '라' 구역은 월성 서쪽으로, 이곳에서도 석축해자가 부분적으로 확인되었고, 석축해자 1·2호 해자의 뻘층 아래 바닥에서 자갈 섞인 청회색 모래층이 확인되었는데, 뻘층이 형성된 것으로 파악되었다. 이렇게 계림 남편에서부터 조사된 해자를 1호 해자라 명명하고, 월성 동쪽으로 조사가 진행되면서 확인된 해자를 각각 2호, 3호, 4호, 5호 해자라 부르게 되었다.[87] 이후 2014년까지 '다' 구역 1~5호 해자를 발굴조사하고, 계림 북편, 첨성대 남편, 월성 북서편 건물지를 확인하는 성과를 거두었다.[90]

월성 내부에 대한 조사는 역시 국립경주문화재연구소 주도로 2003년부터 본격적으로 이루어졌다. 2004년까지 월성 주변 지표조사를 통해 월성 및 주변 현황을 파악했는데, 70여 기의 초석과 우물지, '재성在城'이라고 적힌 기와 등을 출토했다. 2007년에는 지하레이더탐사(GPR)를 통해 전체 양상을 확인했는데, 지하에 수많은 건물지가 존재함이 드러났다. 2013년에는 발굴조사 타당성 검토, 발굴조사 계획, 유적 정비 현황 연구 등을 정리한 《경주 월성 보존정비정책연구 종합보고서》를 발간하였다. 2014년 12월부터 월성 내부에 A에서 D까지 4개 지구를 설정하고, 월성 내부 중앙지구에 해당하는 C지구에 대한 시굴조사를 2015년 3월까지 진행하였다.[90] 이후 성벽과 문지로 추정되는 A지구와 월성을 방어하기 위해 조성된 해자 지구에 대한 발굴조사를 진행하고 있다.[90]

2015년부터 월성 서성벽에 대한 정밀 발굴 조사를 착수하여 성벽 조성 과정과 변화 양상을 파악하기 위한 연구가 진행되고 있다.[90]

3. 지리

반달 모양의 월성은 동·서·북 삼면은 낮은 구릉(봉우리)이 이어진[42] 자연을 이용한 토루의 능선을 따라 축조되었으며[43], 남쪽은 남천의 벼랑 지형을 그대로 이용했다[44]. 월성의 규모는 동서 약 900미터 (890m[45], 860m[46]), 남북 약 260미터 (250m[46]), 면적은 약 20만 제곱미터 (6만 평여)이며, 둘레는 강과 면한 남쪽을 포함하여 약 2400미터 (2340m[45], 1841m[20][46])로 추정된다[47]。

약 5세기 후반~6세기 전반에는 월성의 북·동부 지역이 일부 편입되어 성역이 확대된 것으로 보인다[20]。 서북쪽에 계림이 있고,[48] 월성의 북쪽에는 신라 제27대 선덕여왕 (재위 632~647년) 시대에 축조되었다는[49] 첨성대가 있으며,[50] 동북쪽에는 제30대 문무왕 (재위 661~681년) 시대에 축조된 월지(雁鴨池)[51]와 동궁(임해전, 월지궁)이 있다[52]。 이들이 조성된 7세기 중반부터 후반에는 동궁과 월지 및 현재의 국립경주박물관 지역까지 확장되었다[20]。

4. 형태

경주 월성의 동, 서, 북쪽은 흙과 돌로 쌓았으며, 남쪽은 절벽인 자연지형을 그대로 이용하였다. 동, 서, 북쪽 성벽 밑으로는 해자가 있었는데,[69] 이는 물이 흐르도록 인공적으로 만든 방어 시설이었다. 동쪽으로는 경주 동궁과 월지로 통했던 문터가 남아있다. 성 안에는 많은 건물터가 남아있으며, 1741년에 월성 서쪽에서 이곳으로 옮겨온 석빙고가 있다. 누각, 관청, 왕궁과 같은 여러 건물들이 있었다.[69]

신라 궁궐 영역에 대한 여러 학자들의 연구가 있는데, 동측과 남측 경계에 대해서는 의견이 일치하지만, 서측과 북측 경계에 대해서는 약간의 차이를 보인다. 이는 북측 경계에 대한 발굴조사가 충분히 이루어지지 않았기 때문이다. 해자의 역할이 방어에서 통로 주변의 조경으로 변화하고, 해자 주변 건물지 중 왕궁 관련 관청이나 제사 의식을 행하던 건물지가 확인되는 점 등에서 신라 왕궁은 시간이 지남에 따라 확장된 것으로 보인다.[86][87]

확장된 월성에 대한 학자별 연구 결과는 다음과 같다.

| 구분 | 동측 경계 | 서측 경계 | 남측 경계 | 북측 경계 |

|---|---|---|---|---|

| 박방룡(1996) | 경주박물관 부지 내 도로유구와 황룡사지 서편 도로유구를 이은 선 | 월정교 남북축 기준 남북 방향 연장선 | 남천(문천) 동편 경계-일정교 동서축 기준 동서방향 연장선 | 동궁과 월지 북편 기준 동서 방향 연장선 |

| 이상준(1997) | 28호, 29호, 30호분 묘역 동단 기준 남북방향 연장선 | 첨성대와 27호분 사이 공간 지나 동궁과 월지 북편까지 | ||

| 양정석(2014) | 서편경계-첨성로 동편경계-선덕여고 남단 기준 동서방향 연장선 |

오늘날 울창한 숲과 언덕 속에 자리 잡은 궁궐 유적은 유네스코 세계 유산인 경주 역사 유적 지구의 일부로 여전히 방문할 수 있다. 대한민국 정부는 궁궐 유적을 사적 제16호로 지정했다. 인근의 다른 주목할 만한 유적지로는 유적지 북서쪽에 있는 안압지와 국립경주박물관이 있다.

''삼국사기''에 따르면, 이 성은 파사 이사금 (4–24)이 왕궁을 보호하기 위해 지었다고 한다. 그러나 2010년대 후반과 2021년에 유적지에서 이루어진 발굴 조사 결과, 궁궐이 4세기에 지어졌을 가능성이 더 높다는 것이 밝혀졌다. 고고학자들이 정문에서 신라 시대에 묻힌 사람 뼈와 동물 뼈를 발견했는데, 이는 건설을 보호하기 위해 인신 제사 의식이 거행되었을 수 있음을 시사한다.[1] 1500년 된 여성의 해골은 목걸이, 팔찌, 흙 항아리와 함께 발견되었다.[2][3][4] 궁궐에는 북문과 남문, 귀정문, 현덕문, 무평문, 월상루 누각, 망은루, 고루 등 많은 건물들이 있었다. 조원전은 정부 업무가 논의되던 곳이었다. 남천이 남쪽 성벽을 따라 흐르며 자연적인 방어벽을 제공했다. 임해전과 다른 건물들의 터도 강 근처에 있었다.

전설에 따르면, 호곤이라는 사람이 미래의 성터에 살았는데, 마법의 힘을 가진 청년 탈해에게 쫓겨났다고 한다. 남해 차차웅은 이 이야기에 감명을 받아 탈해를 사위로 삼았다. 탈해 이사금은 결국 왕이 되었다.

보물 제66호인 석빙고는 유명한 얼음 창고이다. 폭 2.4m, 높이 1.78m, 길이 18.8m이다. 입구는 남쪽에 있으며, 아치형 지붕에 세 개의 환기구가 설치되어 있다. 바닥은 경사져 있어 얼음이 녹은 물이 바닥으로 흘러내리도록 설계되었다. 원래 이 얼음 창고는 월성의 서쪽에 있었으나, 현재는 북쪽 성루 근처로 옮겨졌다. 조선 영조 재위 기간 동안 조명겸이 오래된 나무 얼음 창고를 돌로 된 것으로 교체한 후 얼음 창고를 월성의 서쪽으로 옮겼다는 기록이 돌에 새겨져 있다.

한국에서 가장 오래된 얼음 창고는 지증왕 재위 505년에 지어졌다.

4. 1. 성곽

월성 성벽은 흙으로 만든 토성으로, 나무 말뚝을 박는 지정 공법과 목재, 식물류를 층층이 쌓는 부엽 공법을 사용하여 연약한 지반을 보강하였다.[71] 성벽 몸체는 볏짚, 점토 덩어리, 건물 벽체 등을 재료로 사용하여 너비 약 40m, 높이 10m 이상으로 쌓았다.[71] 성벽 최상부에는 사람 머리 크기의 돌을 4~5단 정도 쌓아 흙이 흘러내리는 것을 막았다.[100]월성의 남쪽은 남천을 자연 해자로 삼아 성벽이 거의 없지만,[46][44] 동, 서, 북쪽에는 흙과 돌 등으로 쌓은 성벽이 남아있다. 이 성벽은 폭 약 40m, 높이 10m~20m로 추정되며,[14][44] 현재 가장 높은 곳은 동남쪽으로 높이가 10m~18m에 이른다. 월성 안은 성 밖보다 7m 정도 높다.[46]

4. 2. 해자

해자는 1984년부터 시굴 조사가 시작되어,[62] 발견된 6개의 해자 중 하나를 수해자로 복원하고, 2개를 공해자로 정비했다. 그 후, 2015년부터 나머지 3개의 해자가 발굴 조사되었다.[5] 2015년 12월부터 2021년까지 내부 정밀보완조사가 진행되었는데, 조사 결과 해자가 약 500년 동안 수혈해자에서 석축해자로 변화를 거치며 지속해서 사용되었다는 사실이 확인되었다.

수혈해자는 월성 성벽을 둘러싼 최초의 해자로서, 성벽 북쪽에 바닥층을 U자 모양으로 파서 만들었으며, 해자 가장자리가 유실되거나 이물질을 막기 위한 판자벽을 세웠다. 이때 판자벽은 약 1.5m 간격으로 나무기둥을 박고 두께 약 5cm의 판자를 세우는 방식으로 조성하였다.[100]

석축해자는 수혈해자 상층에 석재를 쌓아올려 조성하였으며, 독립된 각각의 해자는 입‧출수구로 연결되어 있다. 해자는 시간이 가면서 다시 쌓거나 보강하면서 폭이 좁아졌으며, 내부 토층별 출토 유물을 분류해본 결과 수혈해자는 5~7세기, 석축해자는 8세기 이후 사용된 것으로 판단된다.[100]

월성 성벽과 해자의 조성 순서를 확인한 결과, 성벽을 먼저 쌓고 이후 최초의 수혈해자를 팠던 것이 확인되었다. 이후 성벽과 해자를 다시 쌓거나 보수하는 과정을 거치면서 성벽 경사면에 해자의 석축호안을 쌓는 등, 유기적으로 축조했던 것을 확인할 수 있었다.[100]

해자에서는 다양한 토우와 목간 등이 출토되었다. 또한 동물뼈, 식물유체, 목제유물 등 다양한 자료들이 출토되었다. 동물뼈는 돼지, 소, 말, 개가 가장 많이 출토되었다. 특이한 것은 곰의 뼈가 출토된 것이다. 곰은 신라 시대 유적에서 최초로 확인된 동물유체로서, 유입과정과 사용례에 대해서는 앞으로 더 연구가 필요하다. 또한, 멧돼지나 개의 머리뼈를 절단‧타격한 흔적, 작은 칼과 같은 도구로 다듬은 흔적에서 도살과 해체 작업을 엿볼 수 있었다. 소의 어깨뼈에 새긴 동그란 흔적을 통해 뼈 자체를 사용하고자 했던 것을 확인할 수 있다.[100]

식물유체는 식물의 줄기와 잎, 열매, 씨앗 등으로 분류된다. 씨앗류가 가장 많이 출토되었으며, 그중에서도 특히, 가시연꽃 씨앗이 가장 많았다. 가시연꽃은 환경에 민감하게 반응하는 식물로, 당시 해자 내 물의 흐름, 깊이, 수질 등을 추정할 수 있는 자료가 된다. 또한, 곡류, 채소류, 과실류의 씨앗이 양호한 보존 상태로 확인되고 있어 당시 식생활을 복원하는데 사용될 수 있다.[100]

목제유물은 빗, 국자, 목제그릇, 칠기 등의 생활도구, 나무와 나무를 잇는 건축재료 등 다양하다. 얼레빗은 손칼刀子, 작은 톱 등으로 정교하게 제작한 흔적을 찾을 수 있어 제작 기법 뿐 아니라 제작도구를 추정할 수 있는 중요한 자료다. 또한, 검은색과 붉은색으로 채색하고 손잡이를 나무못으로 부착한 목제품과 붉은색으로 채색된 목제품 등도 출토되었다.[100]

해자에서는 "병오년" 목간(법흥왕 13년〈526년〉 또는 진평왕 8년〈586년〉) 외에 국제 교역을 나타내는 토우(소그드인을 본뜬[63])[64] 및 각종 나무 유물, 그리고 식물의 종자와 동물의 뼈를 포함한 다양한 사료가 발견되었다.[5] 그리고 해자는 초기 삼국 시대(4~7세기)에는 방어를 목적으로 한 수혈 해자였지만, 통일 신라 시대(8세기 이후)가 되면서 방어적 기능은 약해지고 경관을 더한 석축 해자의 수해자로 변화한 것으로 추정되었다.

2018년부터 5개의 해자(1-5호 해자)를 수해자로 복원하는 보존 사업이 시작되어, 2019년 3월에 착공했으며,[64] 2022년 3월 31일에 준공되었다. 이듬해 4월 15일부터 일반에 공개된다.[65][66] 정비된 해자는 연장 550미터, 최대 폭 40미터로, 탐방로·경관 조명·순환식 급수 시설이 갖춰졌다.[67][68]

5. 건축물

현재 경주 월성에는 1741년에 세워진 석빙고 외에는 남아있는 건축물이 없다. ''삼국사기''에는 파사 이사금 때 왕궁을 보호하기 위해 월성을 지었다고 기록되어 있다. 그러나 2010년대 후반과 2021년에 이루어진 발굴 조사 결과, 월성은 4세기에 지어졌을 가능성이 더 높다는 것이 밝혀졌다. 발굴 조사에서는 정문에서 신라 시대에 묻힌 사람 뼈와 동물 뼈가 발견되었는데, 이는 건설을 보호하기 위해 인신 제사 의식이 거행되었을 수 있음을 시사한다.[1] 1500년 된 여성의 해골은 목걸이, 팔찌, 흙 항아리와 함께 발견되었다.[2][3][4]

월성에는 북문, 남문, 귀정문, 현덕문, 무평문, 월상루, 망은루, 고루 등 많은 건물들이 있었다. 삼국유사에는 조원전, 숭례전, 서란전, 평의전, 내황전, 동례전 등의 전각이 언급되어 있으며, 이 중 하례를 받고 국사를 접견했던 조원전과 숭례전은 월성 안에 있었던 것으로 추정된다. 누각으로는 고루, 월상루, 명학루, 망은루 등이 있었다.

월성에는 9곳의 문터가 확인된다. 안압지로 이어지는 동북쪽 문(동쪽 문)의 유구는 1979-1980년에 발굴 조사되었으며, 6.7m 사방의 기단 위에 각 면 4.7m(정면 1칸·측면 2칸)의 단층 기와집이 존재했음이 확인되었다. 삼국사기에는 진덕여왕 6년(652년)에 왕궁의 남문이 무너졌다는 기록과 신문왕 3년(682년)에 왕궁의 북문이 보인다는 기록이 있다. 삼국유사에는 궁성의 서쪽에 귀정문(敀正門)이 있다고 언급되어 있다.

월성의 남쪽에는 남천을 자연 해자로 삼았기에 성벽이 거의 없지만, 동·서·북쪽에는 흙과 돌 등으로 성벽이 축조되어 있다. 폭 약 40m, 높이 10m 이상(10-20m[44])의 성벽은 다소 높은 토루로 둘러싸여 있다. 현재 보이는 성벽의 최고 지점은 동남쪽의 국립경주박물관에 면한 곳으로, 높이가 10m~18m에 달한다. 지역 전체의 지형은 서쪽보다 동쪽이 더 높지만, 성 안은 평평하며, 연약한 지반은 보강되어 성 안이 성 밖보다 7m 정도 높다.

5. 1. 전각

조원전(朝元殿중국어)은 왕이 정무를 보거나 의례를 진행한 장소로, 정전(正殿)으로 추정되기도 한다. 651년(진덕여왕 5년)에 신년 축하 의례를 가졌고, 806년(애장왕 7년) 등에는 일본 사신을 맞이한 장소이다. 재난을 물리치는 의식이 열리기도 했다.[88][89]숭례전(崇禮殿중국어)은 연회와 사신 접견 등에 사용한 장소이다. 807년(애장왕 8년)에 음악을 감상하고, 814년(헌덕왕 6년)에 잔치를 했다는 기록이 있다.[88]

내황전(內黃殿중국어)은 일본의 만파식적 요구를 거절한 뒤 보관한 장소이다.

강무전(講武殿중국어)에서는 677년(문무왕 17년)에 왕이 강무전 남문에서 활쏘기를 관람하였다.

평의전(平議殿중국어)에서는 811년(헌덕왕 3년)에 처음으로 왕이 정사를 돌보았다.

서란전(瑞蘭殿중국어)은 왕비가 거주하던 전각으로 추정된다.

5. 2. 누각

- 고루(鼓樓): 태종무열왕 2년(655년)에 세워져 북을 달아두었다.[54] 삼국사기 성덕왕 35년(736년) 기록에는 개가 왕성(월성)의 고루에 올라 사흘 동안 짖었다고 전해진다.[55]

- 망은루(望恩樓): 원성왕 10년(794년)에 세워졌다.

- 명학루(鳴鶴樓)

- 월상루(月上樓): 헌강왕 6년(880년) 왕이 측근 중신들과 함께 월상루에 올라 민가가 늘어선 왕도를 바라본 기록이 삼국사기에 남아있다.[56]

5. 3. 기타

- 내전(內殿): 향을 피우며 도를 닦던 분수승(焚修僧)이 있었다.

- 물장고(物藏庫): 521년(첨해 이사금 5년)에 글씨를 잘 쓰고 계산을 잘하는 이에게 사무를 맡겼다.

- 천존고(天尊庫): 만파식적을 보관하던 곳이다.

오늘날 울창한 숲과 언덕 속에 자리 잡은 궁궐 유적은 여전히 방문할 수 있으며, 유네스코 세계 유산인 경주 역사 유적 지구의 일부이다. 대한민국 정부는 또한 궁궐 유적을 사적 제16호로 지정했다. 인근의 다른 주목할 만한 유적지로는 유적지 북서쪽에 있는 안압지와 국립경주박물관이 있다.

석빙고는 유명한 얼음 창고로 보물 제66호이다. 폭 2.4m, 높이 1.78m, 길이 18.8m이다. 입구는 남쪽에 있으며, 아치형 지붕에 세 개의 환기구가 설치되어 있다. 바닥은 경사져 있어 얼음이 녹은 물이 바닥으로 흘러내리도록 설계되었다. 원래 이 얼음 창고는 월성의 서쪽에 있었으나, 현재는 북쪽 성루 근처로 옮겨졌다. 이 얼음 창고는 조선 시대에 사용되었다. 돌에 새겨진 기록에 따르면 조명겸은 영조 재위 기간 동안 오래된 나무 얼음 창고를 돌로 된 것으로 교체한 후 얼음 창고를 월성의 서쪽으로 옮겼다고 한다. 이 저장 시설은 건축 기술과 구조의 규모 면에서 중요하게 여겨진다.[46]

1984년부터 해자(垓字[61], 垓字|해자한국어)에 대한 시굴 조사가 시작되어[62], 발견된 6개의 해자 중 하나를 수해자로 복원하고, 2개를 공해자로 정비했다. 2015년부터 나머지 3개의 해자가 발굴 조사되어, "병오년" 목간(법흥왕 13년〈526년〉 또는 진평왕 8년〈586년〉으로 추정[5]) 외에 국제 교역을 나타내는 토우(소그드인을 본뜬[63])[64] 및 각종 나무 유물, 그리고 식물의 종자와 동물의 뼈를 포함한 다양한 사료가 발견되었다.[5] 초기 삼국 시대(4-7세기)에는 방어를 목적으로 한 수혈 해자였지만, 통일 신라 시대(8세기 이후)가 되면서 방어적 기능은 약해지고 경관을 더한 석축 해자의 수해자로 변화한 것으로 추정되었다. 2018년부터 5개의 해자(1-5호 해자)를 수해자로 복원하는 보존 사업이 시작되어, 2019년 3월에 착공했으며[64], 2022년 3월 31일에 준공되었다. 이듬해 4월 15일부터 일반에 공개된다.[65][66] 정비된 해자는 연장 550m, 최대 폭 40m로, 탐방로·경관 조명·순환식 급수 시설이 갖춰졌다.[67][68]

6. 유적

오늘날 울창한 숲과 언덕 속에 자리 잡은 궁궐 유적은 여전히 방문할 수 있으며, 유네스코 세계 유산인 경주 역사 유적 지구의 일부이다. 대한민국 정부는 또한 궁궐 유적을 사적 제16호로 지정했다. 인근의 다른 주목할 만한 유적지로는 유적지 북서쪽에 있는 안압지와 국립경주박물관이 있다.

''삼국사기''에 따르면, 이 성은 파사 이사금(4–24)이 왕궁을 보호하기 위해 지었다고 한다. 그러나 2010년대 후반과 2021년에 유적지에서 이루어진 발굴 조사 결과, 궁궐이 4세기에 지어졌을 가능성이 더 높다는 것이 밝혀졌다. 9월에는 고고학자들이 정문에서 신라 시대에 묻힌 사람 뼈와 동물 뼈를 발견했는데, 이는 건설을 보호하기 위해 인신 제사 의식이 거행되었을 수 있음을 시사한다.[1] 1500년 된 여성의 해골은 목걸이, 팔찌, 흙 항아리와 함께 발견되었다.[2][3][4]

궁궐에는 북문과 남문, 귀정문, 현덕문, 무평문, 월상루 누각, 망은루, 고루 등 많은 건물들이 있었다. 조원전은 정부 업무가 논의되던 곳이었다. 남천이 남쪽 성벽을 따라 흐르며 자연적인 방어벽을 제공했다. 임해전과 다른 건물들의 터도 강 근처에 있었다.

전설에 따르면, 호곤이라는 사람이 미래의 성터에 살았는데, 마법의 힘을 가진 청년 탈해에게 쫓겨났다고 한다. 남해 이사금은 이 이야기에 감명을 받아 탈해를 사위로 삼았다. 탈해는 결국 왕이 되었다.

보물 제66호인 석빙고는 유명한 얼음 창고이다. 폭 2.4m, 높이 1.78m, 길이 18.8m이다. 입구는 남쪽에 있으며, 아치형 지붕에 세 개의 환기구가 설치되어 있다. 바닥은 경사져 있어 얼음이 녹은 물이 바닥으로 흘러내리도록 설계되었다. 원래 이 얼음 창고는 월성의 서쪽에 있었으나, 현재는 북쪽 성루 근처로 옮겨졌다. 이 얼음 창고는 조선 시대에 사용되었다. 돌에 새겨진 기록에 따르면 조명겸은 영조 재위 기간 동안 오래된 나무 얼음 창고를 돌로 된 것으로 교체한 후 얼음 창고를 월성의 서쪽으로 옮겼다고 한다. 이 저장 시설은 건축 기술과 구조의 규모 면에서 중요하게 여겨진다. 한국에서 가장 오래된 얼음 창고는 지증왕 재위 505년에 지어졌다.

남천을 자연의 해자로 삼은 월성의 남쪽에는[46] 성벽이 거의 없지만,[44] 낮은 구릉으로 이어지는 동·서·북쪽에는 흙과 돌 등으로 성벽이 축조되어 있으며, 폭 약 40m, 높이 10m 이상(10-20m[44])으로 추정되는 성벽은[14] 다소 높은 토루로 둘러싸여 있다. 현재 보이는 성벽의 최고 지점은 동남쪽의 국립경주박물관에 면한 곳으로 높이가 10m에서 18m에 달한다. 지역 전체의 지형은 서쪽보다 동쪽이 더 높지만,[46] 성 안은 평평하며,[44] 연약한 지반은 보강되어,[14] 월성의 성 안은 성 밖보다 7미터 정도 높다.[46]

뚜렷한 성내 궁궐의 유구는 확인되지 않았지만, 《삼국유사》에 나오는 조원전·숭례전·서란전·평의전·내황전·동례전과 같은 전각 중,[44] 하례를 받고 국사를 접견했던 조원전과 숭례전은[53] 월성 안에 있었던 것으로 추정된다.[44] 또한 누각으로는 고루·월상루·명학루·망은루 등이 있으며,[53] 이 중 고루는 《삼국사기》에 무열왕 2년(655년)에 월성 안에 건립되었다고 기록되어 있으며,[54] 같은 《삼국사기》 성덕왕 35년(736년)에는 개가 왕성(재성[44]〈월성〉)의 고루에 올라 사흘 동안 짖었다고 기록되어 있다.[55] 헌강왕 6년(880년)에는 왕이 측근의 중신들과 함께 월상루에 올라 민가가 늘어선 왕도를 바라본 기록이 있으므로,[56] 이것도 월성 안에 있었던 것으로 생각된다.[44]

문터로는 9곳이 확인된다. 동쪽 문 중 안압지로 이어지는 동북쪽 문의 유구가 1979-1980년에 발굴 조사되었으며, 6.7m 사방의 기단 위에 각 면 4.7m(정면 1칸·측면 2칸)의 단층 기와집이 존재했음이 확인되었다.[57] 또한, 궁성의 문으로 전해지는 남문·북문·귀정문·임해문·인화문·현덕문·무평문·준례문 등의 명칭 중,[20][43] 월성의 문으로 여겨지는 것으로는 《삼국사기》에 진덕여왕 6년(652년)에 왕궁의 남문이 무너졌다는 기록이 있으며,[58] 신문왕 3년(682년)에는 왕궁의 북문이 보이는 외에,[59] 《삼국유사》에 궁성의 서쪽, 敀正門(귀정문)이 있다고 언급된 것이 있다.[60]

해자(垓字[61], 해자|垓字한국어)에 대해서는 1984년부터 시굴 조사가 시작되어,[62] 발견된 6개의 해자 중 하나를 수해자로 복원하고, 2개를 공해자로 정비했다. 그 후, 2015년부터 나머지 3개의 해자가 발굴 조사되었다. 해자는 초기 삼국 시대(4-7세기)에는 방어를 목적으로 한 수혈 해자였지만, 통일 신라 시대(8세기 이후)가 되면서 방어적 기능은 약해지고 경관을 더한 석축 해자의 수해자로 변화한 것으로 추정되었다. 2018년부터 5개의 해자(1-5호 해자)를 수해자로 복원하는 보존 사업이 시작되어, 2019년 3월에 착공했으며,[64] 2022년 3월 31일에 준공되었다. 이듬해 4월 15일부터 일반에 공개된다.[65][66] 정비된 해자는 연장 550m, 최대 폭 40m로, 탐방로·경관 조명·순환식 급수 시설이 갖춰졌다.[67][68]

6. 1. 토우

경주 월성의 해자에서 흙으로 만든 여러 토우土偶들이 출토되었는데, 사람, 동물, 말 탄 사람 등 다양한 모양을 하고 있다. 특히 소그드인으로 추정되는 토우가 출토되었다. 이 토우는 눈이 깊고, 끝자락이 오른쪽 팔뚝까지 내려오는 터번을 머리에 두르고 있다. 소매가 좁은 카프탄을[104] 입고 있으며, 허리가 꼭 맞아 신체 윤곽선이 드러나고 무릎을 살짝 덮은 모양이다. 이는 당나라 시대에 호복胡服이라고 불리던 소그드인 옷과 유사하여, 페르시아 복식의 영향을 받은 소그드인으로 추정할 수 있다. 6세기 토우로 추정되어 현재까지 출토된 소그드인 추정 토우 중 가장 이른 시기로 판단된다.[100]6. 2. 목간

2015년부터 해자 정밀 보완 조사 과정에서 총 7점의 목간이 출토되었다. 이 목간들을 통해 목간 제작 연대와 해자 사용 시기, 신라 중앙 정부가 지방 유력자를 통해 노동력을 동원‧감독했다는 사실, 그리고 가장 이른 시기의 이두 사용이 확인되었다.[100]‘병오년(丙午年)’이라고 적힌 목간은 월성해자 출토 목간 중 정확한 연대가 최초로 확인된 것이다. 병오년은 60년마다 한 번씩 돌아오기 때문에 법흥왕 13년(526년)이나 진평왕 8년(586년)으로 추정된다. 이는 월성의 사용 시기를 확정할 수 있을 뿐만 아니라, 6세기 신라의 활발한 문자 활동을 증명하는 증거로 채택된다.[100]

지방민에게 주어지던 관직을 의미하는 ‘일벌一伐’, ‘간지干支’라고 적힌 목간은 노동을 의미하는 ‘공功’과 함께 연결되어 왕경 정비 사업에 지방민이 동원되었고 그들을 지방 유력자가 감독하였음을 보여준다. 이는 6세기 동안 이루어진 진흥왕 12년(551년)의 명활산성 축성, 진평왕 13년(591년)의 남산산성 축성 등 큰 공사에 신라 중앙 정부가 지방에 행사한 통제력을 가늠해볼 수 있는 근거로 여겨진다. 또 다른 목간에 적힌 글자인 ‘백견白遣’은 이두의 ‘ᄉᆞᆲ고’, 즉 ‘사뢰고(아뢰고)’라는 의미이며, 신라 왕경 내에서는 가장 이른 시기의 이두로 판단된다.[100]

이 외에도 《삼국사기》에서 확인되지 않은 새로운 관직명인 ‘전중대등典中大等’, 유교가 퍼져 중국 주나라 주공을 모방하여 이름을 지은 것으로 보이는 ‘주공지周公智’,[105] 당시의 동물과 식생활을 추정할 수 있는 ‘닭鷄’과 ‘꿩雉’ 그리고 ‘안두安豆’[106] 등의 글자가 적힌 목간도 확인되었다.[100]

6. 3. 인골

5세기 전후로 추정되는 경주 월성 서성벽 축조 과정에서 국내 최초로 사람을 제물로 사용한 제의의 흔적이 확인되었다. 성벽 기초층에서 두 구의 인골이 출토되었는데, 하나는 정면으로 누워 있었고 다른 하나는 얼굴과 팔이 돌려져 있었다. 두 인골 모두 얼굴 주변에서 나무껍질이 발견되었다.[100]가속질량분석기 분석 결과, 서성벽은 문헌 기록보다 약 250년 빠른 4세기 중엽부터 5세기 초까지 축조된 것으로 밝혀졌다.[71]

2017년 서성벽 발굴 과정에서 인골 2구가 추가로 확인되었다. 이는 고대 중국 상나라에서 성행했던 인신공희 풍습이 고고학적으로 확인된 국내 최초의 사례이다.[100] 발굴된 인골에 대한 체질인류학적 분석, DNA 분석, 콜라겐 분석, 기생충 유무 확인 등 자연과학적 연구가 진행되고 있다. 뼈는 당시 사람들의 체질, 인구 구조, 질병, 건강, 식생활, 유전적 특성을 밝혀낼 수 있는 중요한 자료이다.[100]

2021년 조사에서는 2017년에 보고된 50대 남녀 인골 외에 성인 여성 인골과 동물뼈가 추가로 확인되었다. 여성 인골은 곡옥 모양의 유리구슬 목걸이와 팔찌를 착용하고 있었으며, 키는 약 135cm 전후로 추정된다. 동물뼈는 말, 소 등 대형 포유류의 늑골 부위가 제물로 사용되었다.[71] 월성 축성 작업과 관련하여 1985년과 1990년 조사에서도 출처 불명의 인골 20구 이상이 확인된 바 있다.[71]

2010년대 후반과 2021년 발굴 조사에서는 정문에서 신라 시대 사람 뼈와 동물 뼈가 발견되었는데, 이는 건설을 위한 인신 제사 의식이 있었음을 시사한다.[1] 1500년 된 여성의 해골은 목걸이, 팔찌, 흙 항아리와 함께 발견되었다.[2][3][4]

7. 복원

2025년까지 국비 1.89조원, 지방비 8100억원 등 총 2.7조원을 투입하여 복원할 예정이다. 우선 2017년까지 1400억원을 투입해 월성 발굴 조사 및 기초 학술 연구를 진행하고, 궁궐 핵심 부분 복원에 착수한다. 경상북도와 경주시는 발굴 조사 성과를 토대로 복원 가능한 유구(옛 물건) 등의 복원을 추진할 계획이다.

참조

[1]

웹사이트

More human sacrifice evidence unearthed at Gyeongju palace site

https://www.koreatim[...]

The Korea Times

2021-09-07

[2]

웹사이트

Remains from human sacrifices unearthed at Wolseong Palace in Gyeongju

https://english.hani[...]

2021-09-11

[3]

웹사이트

Dark secrets of Korea's 'moon castle' are unearthed

https://koreajoongan[...]

2021-09-07

[4]

웹사이트

Human Remains Found in Foundation of Silla Dynasty Palace – Archaeology Magazine

https://www.archaeol[...]

2021-09-09

[5]

간행물

경주 월성 성벽서 인골 2구 발굴 … 인신(人身) 제의 추정 국내 첫 사례

https://www.cha.go.k[...]

문화재청

2023-04-23

[6]

웹사이트

사적 제 16호 경주 월성(慶州 月城)

http://www.kjsilla.r[...]

신라문화유산연구원

2023-04-23

[7]

웹사이트

경주월성(慶州月城)

https://encykorea.ak[...]

한국학중앙연구원

2023-04-23

[8]

문서

Cha

[9]

문서

「歴史探訪 韓国の文化遺産」編集委員会

[10]

문서

東、田中

[11]

서적

韓国 自遊自在

日本交通公社出版事業局

[12]

서적

ぶらりあるき釜山・慶州の博物館

芙蓉書房出版

[13]

문서

『三国史記 1』

[14]

간행물

신라 왕성, 월성의 축조 연대와 인신공희 사례 추가 확인

https://www.cha.go.k[...]

문화재청

2023-04-23

[15]

웹사이트

경주 월성(慶州 月城)

http://www.heritage.[...]

문화재청

2023-04-23

[16]

웹사이트

慶州歴史遺跡地区[ユネスコ世界遺産(文化遺産)](경주역사유적지구[유네스코 세계문화유산])

https://japanese.vis[...]

한국관광공사

2023-04-23

[17]

웹사이트

慶州の歴史地域

https://www.nara.acc[...]

ユネスコ・アジア文化センター (ACCU)

2023-04-23

[18]

문서

『三国史記 3』

[19]

문서

『三国史記 1』

[20]

문서

朴

[21]

웹사이트

尼師今

https://kotobank.jp/[...]

2023-04-23

[22]

문서

東、田中

[23]

문서

姜、鄭、中山

[24]

문서

李、井上

[25]

문서

高

[26]

서적

慶州の傳説

https://dl.ndl.go.jp[...]

蘆田書店

2023-06-06

[27]

문서

『三国史記 1』

[28]

논문

『三国遺事』訳註(八)

https://doi.org/10.1[...]

東京大学大学院人文社会系研究科・文学部朝鮮文化研究室

2023-08-10

[29]

문서

東、田中

[30]

문서

『三国史記 1』

[31]

문서

『三国史記 1』

[32]

문서

秦

[33]

문서

朴

[34]

문서

『三国史記 1』

[35]

문서

『三国史記 1』

[36]

뉴스

慶州千年の月光、月城① 新羅王宮のライフスタイル

https://jp.yna.co.kr[...]

2023-04-23

[37]

서적

精神のエクスペディシオン - 学問の過去・現在・未来 第二部

東京大学出版会

2023-04-29

[38]

간행물

講演会「鳥居龍蔵の再発見 - 国内外の視点から」講演要旨集

https://torii-museum[...]

鳥居龍蔵記念博物館パワーアップ事業実行委員会

2023-04-30

[39]

논문

植民地時代における鳥居龍蔵の慶州月城および大邱達城調査について

https://torii-museum[...]

徳島県立鳥居龍蔵記念博物館

2023-04-29

[40]

웹사이트

設立目的

https://www.nrich.go[...]

2023-04-23

[41]

웹사이트

경주 월성

https://www.gyeongju[...]

경주시

2023-04-23

[42]

문서

「歴史探訪 韓国の文化遺産」編集委員会 (2016)

[43]

문서

秦 (1973)

[44]

문서

東、田中 (1988)

[45]

웹사이트

반달을 닮은 경주 월성

https://ncms.ncultur[...]

한국문화원연합회

2023-04-23

[46]

문서

「歴史探訪 韓国の文化遺産」編集委員会 (2016)

[47]

문서

東、田中 (1988)

[48]

문서

「歴史探訪 韓国の文化遺産」編集委員会 (2016)

[49]

서적

三國遺事 巻第一

국사편찬위원회

2023-04-23

[50]

문서

東、田中 (1988)

[51]

문서

「歴史探訪 韓国の文化遺産」編集委員会 (2016)

[52]

문서

東、田中 (1988)

[53]

문서

秦 (1973)

[54]

문서

『三国史記 1』(1980)

[55]

문서

『三国史記 1』(1980)

[56]

문서

『三国史記 1』(1980)

[57]

문서

東、田中 (1988)

[58]

문서

『三国史記 1』(1980)

[59]

문서

『三国史記 1』(1980)

[60]

서적

三國遺事 巻第二

국사편찬위원회

2023-04-23

[61]

문서

東、田中 (1988)

[62]

문서

東、田中 (1988)

[63]

뉴스

韓半島から西域の埴輪、黄金の宝剣、日本の土器が出土

https://s.japanese.j[...]

JoongAng Ilbo

2023-04-23

[64]

뉴스

月城垓字、統一新羅の時の姿に復元

https://www.donga.co[...]

dongA.com

2023-04-23

[65]

뉴스

3년만에 다시 모습 드러낸 경주 월성 해자…4월 중순 일반공개

https://www.yna.co.k[...]

2023-04-23

[66]

뉴스

慶州千年の月光、月城② 新羅王宮「神聖不可侵の地」の物語

https://jp.yna.co.kr[...]

2023-04-23

[67]

뉴스

신라 왕궁 월성의 방어시설 해자, 31일부터 국민에게 공개

https://www.korea.kr[...]

대한민국

2023-04-23

[68]

뉴스

천년 신라왕성 지킨 방어연못 ‘월성 해자’ 옛 모습 되찾았다

https://www.hani.co.[...]

2023-04-23

[69]

문서

현지 안내문

[70]

웹인용

三國史記 卷第三十四 雜志 第三

http://db.history.go[...]

[71]

웹인용

신라 왕성, 월성의 축조 연대와 인신공희 사례 추가 확인

https://www.cha.go.k[...]

문화재청

2021-09-07

[72]

서적

신라도성

https://www.worldcat[...]

2013

[73]

서적

문헌으로 보는 신라의 왕경과 월성

http://portal.nrich.[...]

국립경주문화재연구소

2016-08-24

[74]

문서

『三國史記』 1 新羅本紀 始祖赫居世 21年條, ‘築京城 號曰金城’

[75]

문서

『三國史記』 1 新羅本紀 始祖赫居世 26年條 ‘春正月 營宮室於金城’

[76]

서적

동아시아 고대 도성의 축조의례와 월성해자 목간

2017-10-19

[77]

문서

朴方龍, 2013, 『新羅 都城』, 학연문화사, p.184

[78]

문서

文暻鉉, 1970, 「新羅 國號의 硏究」, 『大丘史學』 2; 2009, 『增補 新羅史硏究』, 도서출판 , pp.8~10에서는 徐羅伐를 그렇게 표기 한 것으로 이해하였다

[79]

문서

文暻鉉, 위의 논문, pp.11~12

[80]

문서

金洛中, 1998, 「新羅 月城의 性格과 變遷」, 『韓國上古史學報』 27, pp.189~190

[81]

저널

新羅 月城의 性格과 變遷

韓國上古史學會

1998

[82]

저널

6~8세기 신라 왕궁의 구조와 정무·의례 공간의 분화

한국역사연구회

2014

[83]

문서

박방룡, 1996, 「新羅 都 城의 宮闕配置와 古道」, 『考古 歷史學志』 第11·12 合輯, 東 亞大學校博物館

[84]

문서

이상준, 1997, 「慶州 月 城의 變遷過程에 대한 小考」, 『嶺南考古學報』 21, 嶺南考古 學會.

[85]

문서

양정석, 2014, 「新羅 月 城과 王宮 復元 試論」, 성림문 화재연구원 신라문화특강.

[86]

문서

국립경주문화재연구소, 2015, 『경주 월성 발굴조사 마스터 플랜 수립 보고서』.

[87]

서적

경주 월성 동문지·동성벽 시·발굴조사 보고서

http://portal.nrich.[...]

국립경주문화재연구소

2017-10-30

[88]

서적

신라 왕경의 역사

https://books.google[...]

새문사

2009

[89]

저널

Internal structure of the Shilla Royal Palace, and the arrangement of spaces for State Affairs and Rituals, in the 6th∼8th centuries

https://www.kci.go.k[...]

2014

[90]

서적

신라 왕궁 월성

https://portal.nrich[...]

국립경주문화재연구소

2018-01-22

[91]

문서

關野貞, 1904, 「都城」, 『韓國建築調査報告』 東京帝國 大學工科大學學術報告 第6冊.

[92]

문서

關野貞, 1909, 「慶州に於ける新羅時代の遺迹」, 『東洋 協會調査部學術報告』 第1冊, 東京 : 東洋協會.

[93]

문서

關野貞他, 1910, 『朝鮮藝術之硏究』, 統監府度支部建 築所, 京城.

[94]

문서

鳥居龍藏, 1914, 「鳥居龍藏氏よりの通信 第5信(4月25 日,浦項發)」, 『人類學雜誌』 第29券 5號, 東京人類學會.

[95]

문서

鳥居龍藏, 1917, 「平安南道黃海道古蹟調査報告書」, 『大正5年度古蹟調査報告』, 朝鮮總督府.

[96]

문서

藤田亮策·梅原末治·小泉顯夫, 1924, 「慶州發見の 石器と古墳出土の異形陶質器四五」

[97]

문서

『大正11年度古蹟調査報告』 第1冊 慶尙南北道忠淸南 道古蹟調査報告, 朝鮮總督府.

[98]

문서

藤島亥治郞, 1930, 「朝鮮建築史論·其二」, 『建築雜誌』 44-531, 日本建築學會.

[99]

문서

有光敎一, 1959, 「慶州月城·大邱達城の城壁下の遺 跡について」, 『朝鮮學報』 14, 朝鮮學會.

[100]

웹인용

경주 월성 성벽서 인골 2구 발굴 … 인신(人身) 제의 추정 국내 첫 사례

https://www.cha.go.k[...]

2017-05-16

[101]

문서

장경호, 1996, 『韓國 의 傳統建築』, 문예출판사, pp. 123~124.

[102]

문서

운두雲頭위에 기둥이 앉을 자리를 높여주는 받침을 말한다.

[103]

문서

하방下防이 기둥 밑 선에 설치될 때, 하방을 받치는 별도의 받침석을 말한다.

[104]

문서

카프탄은 [[터키]], [[아라비아]] 등 [[이슬람]] 문화권에서 폭넓게 착용되는 셔츠양식의 긴 의상이다.

[105]

문서

[[주공 단|주공]]은 중국 주나라 [[주 무왕|무왕]]의 동생의 이름으로, 지는 이름 뒤에 붙는 어미이다.

[106]

문서

녹두

[107]

서적

고려사

1343

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com